PLANIFIER LA DÉSINSTITUTIONNALISATION POUR GARANTIR UNE SCOLARISATION AMBITIEUSE POUR TOUS !

L’Inclusion Ensemble propose une désinstitutionnalisation en 10 ans, fondée sur un changement de paradigme : passer du modèle médico-social au modèle éducatif inclusif. Le financement, estimé à 5 milliards €/an (sans coût net nouveau), repose sur le redéploiement des budgets médico-sociaux et sur des financements européens, territoriaux et nationaux. Cette transition est à la fois éthique, stratégique et économiquement rationnelle. Elle permettra à terme la scolarisation de 100 % des enfants handicapés en milieu ordinaire, la fermeture des structures médico-sociales à visée scolaire, et le respect des engagements internationaux de la France.

- 1. LA CONVENTION POUR LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES (CDPH)

- 2. DES RESSOURCES EUROPÉENNES

- 3. CHIFFRES CLÉS 2025

- 4. PLANIFIER LA DÉSINSTITUTIONNALISATION

- 5. UNE FEUILLE DE ROUTE SUR 10 ANS

- 6. FINANCEMENT DE LA DÉSINSTITUTIONNALISATION

1. LA CONVENTION POUR LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES (CDPH)

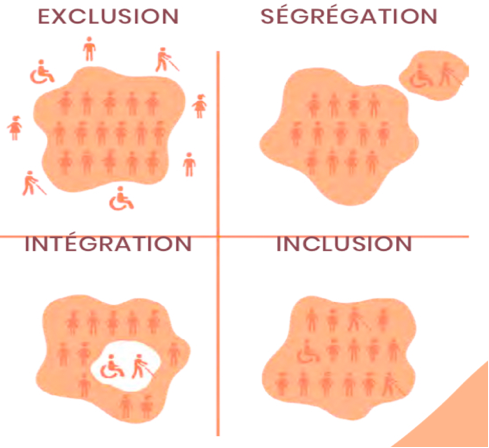

Le modèle médical du handicap actuellement en place en France repose sur une conception erronée du handicap. L’enjeu consiste à faire en sorte que les personnes concernées soient réellement considérées comme des citoyens de plein droits et que la France respecte pleinement la Convention pour les Droits des Personnes Handicapées de l’ONU ratifiée par notre pays en 2010.

Extrait de la Convention pour les Droits des Personnes Handicapées de l’ONU / Article 24 (Éducation)

I / Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :

a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;

b) L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.

II / Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;

b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire;

c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;

d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;

e) Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.

III / Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment :

a) Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;

b) Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes;

c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.

IV / Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.

V / Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

Rapport de la rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits des personnes handicapées en France (2019)

La Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, Catalina Devandas-Aguilar, a effectué une visite en France du 3 au 13 octobre 2017. Dans son rapport sur cette visite, la Rapporteuse spéciale examine les questions liées aux droits des personnes handicapées en France métropolitaine à la lumière des normes et règles internationales relatives aux droits de l’homme. Sur la base des informations rassemblées avant, pendant et après la visite, elle met en lumière les progrès réalisés par la France, depuis que celle-ci a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2010, pour assurer la protection des droits des personnes handicapées dans sa législation, ses politiques et ses programmes. La Rapporteuse spéciale souligne également les lacunes et les domaines dans lesquels des améliorations doivent être apportées et formule des recommandations pour aider le Gouvernement à transformer la société française et à offrir des réponses et des solutions inclusives à toutes les personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres.

Extrait du rapport / Chapitre « Éducation » :

35. La loi no 2005-102 du 11 février 2005, la loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 et le Code de l’éducation reconnaissent le droit de tout enfant à une éducation inclusive et permettent la mise en œuvre de mesures propres à améliorer l’accès des enfants handicapés à l’enseignement ordinaire. Selon les données du Ministère de l’éducation nationale, au cours de l’année 2017-2018, environ 320 000 enfants handicapés étaient inscrits dans des établissements d’enseignement ordinaires, aux niveaux primaire et secondaire. Parmi eux, 92 525 ont bénéficié de l’encadrement d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) et150000 autres ont été soutenus par des auxiliaires de vie scolaire. Quelque 47 500 enfants ont bénéficié de services d’appui de la part d’organisations à but non lucratif, comme le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), financé par le Ministère des solidarités et de la santé. La Rapporteuse spéciale a également été informée qu’environ 700 enfants autistes avaient été accueillis dans des jardins d’enfants inclusifs entre 2014 et 2017.

36. Malgré la mise en place de ces mesures, de multiples obstacles empêchent toujours les enfants handicapés scolarisés dans des établissements ordinaires d’accéder à l’éducation sur la base de l’égalité avec les autres. Cela ne tient pas uniquement au manque d’infrastructures accessibles, mais également à l’absence de formation spécialisée des enseignants et des accompagnants ainsi qu’à l’inadaptation des programmes scolaires et des salles de classe, qui nuit à la qualité de l’éducation. En outre, on constate des chevauchements d’efforts et un manque de coordination entre les nombreux acteurs et organisations à but non lucratif qui fournissent un soutien aux enfants handicapés scolarisés. Pour y remédier, la Rapporteuse spéciale encourage le Gouvernement à passer de l’approche individuelle appliquée actuellement, qui veut que les enfants handicapés s’adaptent au système scolaire, à une approche générale visant à transformer le système d’enseignement de sorte qu’il accueille, dans une démarche inclusive, les enfants handicapés.

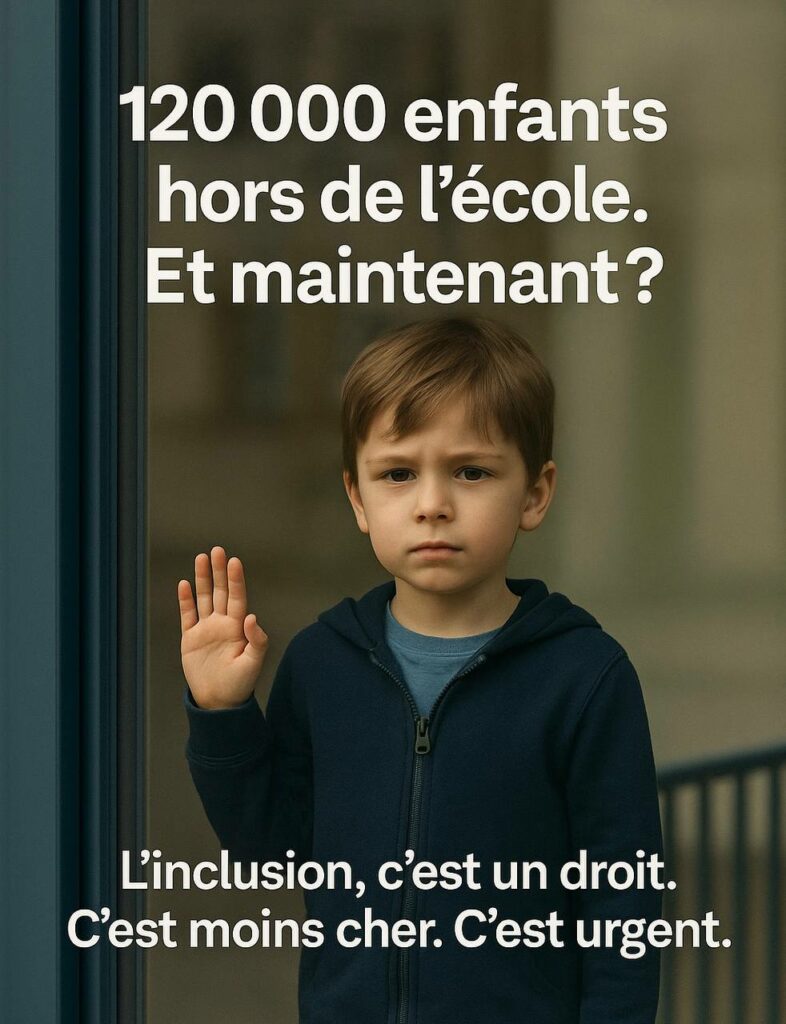

37. La Rapporteuse spéciale a également été informée que 81 000 autres enfants placés dans des services et établissements médico-sociaux relevant du Ministère des solidarités et de la santé et gérés par des organisations à but non lucratif n’étaient pas scolarisés dans un établissement ordinaire. Elle se déclare vivement préoccupée par la situation de ces enfants placés dans des établissements cloisonnés, où ils ne reçoivent pas un enseignement de qualité sur la base de l’égalité avec les autres. Fait encore plus préoccupant, d’après des estimations non officielles, il y aurait, en France, 12 000 enfants dits « sans solution » et jusqu’à 40 000 élèves autistes qui ne reçoivent aucune instruction. Cette situation est inacceptable compte tenu du niveau de richesse et des moyens de la France. La Rapporteuse spéciale déplore l’absence de données officielles concernant le nombre d’enfants handicapés exclus du système scolaire. Elle trouve regrettable qu’une fois que les enfants sont transférés dans des établissements médico-sociaux, leurs progrès ne sont plus suivis par le Ministère de l’éducation nationale. La Rapporteuse spéciale demande instamment à la France de fermer les établissements médico-sociaux existants afin de permettre à tous les enfants handicapés d’être scolarisés dans des établissements ordinaires et de bénéficier de l’aide appropriée. Elle la prie également de placer toutes les ressources financières et humaines consacrées à l’éducation des enfants handicapés sous la seule responsabilité du Ministère de l’éducation nationale.

38. Des étudiants handicapés ont également fait part des obstacles qu’ils rencontrent pour accéder à l’enseignement supérieur, notamment à l’université et aux grandes écoles. Par exemple, les étudiants sourds doivent rémunérer leur propre interprète en langue des signes pour pouvoir suivre les cours, et ne sont pas remboursés intégralement. LaRapporteuse spéciale se félicite que le Ministre de l’éducation nationale se soit résolument engagé à poursuivre la transformation vers une éducation inclusive, mais elle demande instamment à son ministère, ainsi qu’au Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation d’adopter des programmes assortis d’échéances pour mettre progressivement en place un système scolaire inclusif de qualité en France et d’aider les apprenants handicapés à accéder à l’éducation sur la base de l’égalité avec les autres. Ces programmes devraient prévoir l’aménagement de l’environnement physique pour rendre toutes les universités et grandes écoles accessibles, l’adaptation du matériel pédagogique et des méthodes d’apprentissage, la formation des enseignants et la mise à disposition de l’aide ou de l’aménagement raisonnable dont ont besoin les apprenants handicapés, comme des services d’interprétation en langue des signes, des supports audio ou en braille, une aide personnelle et une aide à la prise de notes ainsi qu’une assistance pendant les activités périscolaires.

39. La France devrait aussi veiller à ce que les étudiants handicapés aient accès aux mêmes programmes et aient les mêmes chances que les autres élèves, y compris la possibilité de participer à des programmes d’échange universitaire, comme le programme Erasmus. La France pourrait ainsi jouer un rôle moteur en la matière au sein de l’Union européenne, en encourageant la pleine accessibilité de tous les étudiants handicapés à ces programmes et le maintien des prestations à l’étranger afin qu’ils puissent couvrir les dépenses liées à leur handicap.

Droits des personnes handicapées (2019) / Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées

Dans son rapport, la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées donne un aperçu des activités qu’elle a entreprises en 2018 et présente une étude thématique sur les formes de privation de liberté propres au handicap, à la lumière des normes énoncées dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Elle y passe en revue les formes de détention propres au handicap, leurs causes sous-jacentes et leurs conséquences néfastes, et propose d’autres approches fondées sur les droits. Le rapport contient des recommandations visant à aider les États à élaborer et à engager des réformes pour mettre un terme à la privation de liberté fondée sur le handicap, notamment en abolissant les lois et les règlements qui autorisent cette pratique, en mettant en œuvre des politiques de désinstitutionnalisation et en organisant des campagnes de sensibilisation dans le domaine.

Extraits du rapport :

Chapitre: Privation de liberté des personnes handicapées

(…)

Les personnes handicapées sont de plus soumises à d’autres formes de privation de liberté qui sont propres au handicap. La privation de liberté est dite propre au handicap lorsque des lois, des règlements ou des pratiques prévoient ou autorisent la privation de liberté sur la base d’une incapacité réelle ou supposée, ou lorsqu’il existe des lieux de détention spécifiques destinés exclusivement ou principalement aux personnes handicapées. Cette pratique peut notamment prendre la forme d’une hospitalisation non consentie dans un service de santé mentale, d’un placement en institution, d’une détention en tant que mesure de déjudiciarisation, d’un traitement forcé dans des « camps de prière » ou d’un confinement à domicile. Les caractéristiques, motivations et justifications communes à toutes ces formes de privation de liberté découlent du modèle médical du handicap.

(…)

Le placement en institution est une autre forme courante de privation de liberté propre au handicap, qui est souvent justifiée par le besoin de « soins spécialisés » des personnes handicapées.

(…)

Bien qu’elles diffèrent par leur taille, leur dénomination et leur organisation, les institutions possèdent certaines caractéristiques communes. Par exemple, elles contribuent à l’isolement et à la ségrégation des personnes handicapées, au détriment de leur autonomie de vie et de leur inclusion dans la société ; elles privent les personnes handicapées de la possibilité de décider par elles-mêmes dans la vie de tous les jours ; elles les empêchent de choisir les personnes avec qui elles vivent ; elles imposent un emploi du temps et des habitudes de tous les jours qui ne tiennent pas compte de la volonté ni des préférences de chacun ; elles font participer un groupe de personnes placé sous une certaine autorité à des activités identiques en un même lieu ; elles ont une approche paternaliste dans la prestation des services ; elles encadrent les conditions de vie ; elles sont dans l’obligation de partager les services d’assistants entre plusieurs personnes et l’influence qui peut être exercée sur la personne dont l’aide doit être acceptée est limitée voire inexistante et, généralement, elles se caractérisent aussi par un nombre disproportionné de personnes handicapées qui vivent dans le même environnement. Les personnes handicapées sont privées de liberté dans la mesure où elles sont placées en institution sans leur consentement libre et éclairé ou ne sont pas libres d’en partir.

Chapitre: Désinstitutionnalisation

67. Les États doivent éliminer toutes les formes de placement en institution de personnes handicapées et mettre en place des modalités claires de désinstitutionnalisation. Cette opération devrait inclure l’adoption d’un plan d’action assorti d’échéances précises et de critères concrets, un moratoire sur les nouvelles admissions, la redistribution aux prestataires de services de proximité des fonds publics alloués aux institutions et le développement de services de proximité satisfaisants, comme des services d’aide au logement, d’aide à domicile, de soutien par les pairs et de prise en charge temporaire. Les mesures de désinstitutionnalisation devraient concerner tous les types d’institution, y compris les établissements psychiatriques. L’expérience a montré qu’une désinstitutionnalisation mal conçue et privée de moyens suffisants était contre-productive et qu’elle portait préjudice aux droits des personnes handicapées. Les stratégies de désinstitutionnalisation ne doivent pas être limitées à un simple déménagement des personnes vers des établissements plus petits, des foyers d’hébergement ou des lieux gérés par des congrégations religieuses.

68. Il est nécessaire de prendre toute une batterie de mesures pour mettre un terme au placement en institution des enfants handicapés. Il s’agit notamment de renforcer le soutien familial, de proposer des services de proximité pour les enfants, de protéger les enfants, d’offrir une éducation inclusive et de mettre en place une protection de remplacement inclusive fondée sur la famille, y compris la prise en charge par des proches de manière prolongée, le placement dans une famille d’accueil et l’adoption. Toutes ces formes de protection de remplacement doivent être accompagnées de la formation, du soutien et de la surveillance adéquats afin d’en garantir la viabilité. Les États devraient adopter immédiatement un moratoire sur le placement en institution des enfants de moins de 3 ans.

69. Les États doivent prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme à la privation de liberté au sein d’établissements privés et/ou religieux, tels qu’orphelinats, petits foyers d’hébergement, centres de réadaptation ou camps de prière. Ils sont tenus de protéger les personnes handicapées contre la privation illégitime de liberté par des tiers, notamment au moyen de cadres institutionnels de prévention, de l’éducation et d’activités de contrôle. Ils doivent faire sans délai le nécessaire pour mettre un terme à toutes les formes de confinement à domicile et au recours à des entraves.

Audition de la politique handicap par l’ONU (2021) / Rapporteur : Jonas Ruskus

Dans le cadre du suivi de la mise en place la CIDPH, la France a été auditionnée le 18, 20 et 23 août 2021 par l’ONU. A plusieurs reprises, la scolarisation des élèves handicapés a été soulevée ainsi que l’urgence de poursuivre la transition inclusive enclenchée par la France depuis 2017.

Focus sur l’analyse de trois articles de la CIDPH faisant l’objet de recommandations de l’ONU :

– Article 7 (Enfants handicapés),

– Article 19 (Vivre de façon autonome et être inclus dans la communauté),

– Article 24 (Éducation).

Chapitre: Enfants handicapés (article 7)

15. Le Comité observe avec préoccupation :

a) Que les enfants handicapés sont exposés à des formes multiples et croisées de discrimination, notamment dans l’éducation, l’accès aux services sociaux dans la communauté, l’institutionnalisation dans des établissements médico-sociaux, les mauvais traitements, la violence et les abus, y compris la violence sexuelle, en particulier dans les institutions ;

b) Des pratiques obligeant les enfants malentendants et sourds handicapés à se faire poser des implants cochléaires au détriment de l’apprentissage des langues des signes et de l’intégration dans la culture sourde ;

c) L’absence de mécanismes permettant de consulter les enfants handicapés et de leur permettre d’exprimer leur point de vue sur toutes les questions les concernant.

16. Le Comité recommande à l’État partie :

a) Veiller à ce que la législation sur la protection des enfants tienne compte des enfants handicapés et adopter une stratégie spécifique assortie d’échéanciers et de repères pour faciliter l’inclusion des enfants handicapés dans tous les domaines de la vie et favoriser un environnement sûr et stimulant pour les enfants, respectueux de la vie et de la dignité des enfants handicapés, sur un pied d’égalité avec les autres enfants ;

b) Mettre en place des mécanismes pour veiller à ce que les enfants handicapés soient protégés contre l’obligation d’utiliser des implants cochléaires et aient la possibilité d’apprendre les langues des signes et de participer à la culture des sourds, et que des informations sur l’impact des implants cochléaires soient mises à leur disposition ;

c) Mettre en place des mécanismes qui respectent l’évolution des capacités des enfants handicapés afin de garantir qu’ils puissent se faire une opinion et l’exprimer librement sur toutes les questions les concernant, et que ces opinions soient dûment prises en compte en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant.

(…)

Chapitre: Vivre de façon autonome et être inclus dans la communauté (article 19)

40. Le Comité observe avec préoccupation :

(…)

b) Placement d’enfants handicapés dans des hôpitaux psychiatriques et autres institutions, y compris dans des États tiers, principalement en Belgique ;

c) Le manque de sensibilisation des pouvoirs publics, des professionnels et des agents sociaux aux impacts négatifs du placement en institution sur les personnes handicapées et l’absence de stratégies et de plans d’action pour mettre fin au placement en institution ;

(…)

41. Le Comité rappelle son Observation générale no 5 (2017) sur l’autonomie et l’intégration dans la société, et recommande à l’État partie, en consultation avec les organisations de personnes handicapées :

a) Mettre fin à l’institutionnalisation des enfants et des adultes handicapés, y compris dans des foyers résidentiels de petite taille et lancer une stratégie nationale et des plans d’action pour mettre fin à l’institutionnalisation des personnes handicapées, avec des repères limités dans le temps, des ressources humaines, techniques et financières, des responsabilités pour la mise en œuvre et le suivi, et les mesures pour soutenir la transition des institutions à la vie dans la communauté ;

b) Assurer la mise en œuvre de l’accord concernant le moratoire sur le placement des personnes handicapées dans les institutions belges et renforcer les mesures visant à soutenir les familles d’enfants handicapés et leur vie autonome et dans la communauté ;

(…)

Chapitre: Education(article 24)

50. Le Comité est préoccupé par le taux élevé d’enfants handicapés dans des établissements d’enseignement séparés, notamment dans des institutions médico-sociales résidentielles ou dans des classes spéciales séparées dans les écoles ordinaires, perpétuant la stigmatisation et l’exclusion.

Il note également avec inquiétude :

a) Données statistiques insuffisantes sur les enfants handicapés, y compris dans les territoires d’outre-mer, inscrits et scolarisés à temps plein ou à temps partiel, et sur l’accès des enfants roms, demandeurs d’asile, réfugiés et enfants handicapés en situation irrégulière à une éducation inclusive ;

b) Le refus des enfants handicapés mentaux, psychosociaux ou autistes, dans les écoles ;

c) Le manque de soutien individualisé par la fourniture d’aménagements raisonnables pour les enfants handicapés afin de répondre aux exigences éducatives, affectant en particulier les enfants autistes et les enfants trisomiques;

d) Un défaut de fournir des aménagements raisonnables pour les enfants handicapés dans le contexte de la fermeture des écoles pendant la pandémie de COVID-19, en particulier pour les enfants sourds ;

e) Insuffisance de l’offre d’enseignement de et en langue des signes française ;

f) L’absence d’apprentissage, d’enseignement et d’utilisation du Braille et de Easy Read pour les personnes aveugles et malvoyantes et les personnes handicapées mentales ;

g) Informations sur la violence à l’encontre des enfants handicapés, y compris les brimades à l’école;

h) Accès à l’enseignement supérieur pour les personnes handicapées; accompagnement des étudiants en situation de handicap, aménagements pour la mobilité internationale.

51. Le Comité rappelle son Observation générale no 4 (2016) sur le droit à une éducation inclusive et l’objectif 4 de développement durable, cible 4.5 et indicateur 4 a), et il recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à parvenir à une éducation de qualité, inclusive l’éducation de tous les enfants handicapés, y compris dans les territoires d’outre-mer. L’État partie devrait mettre rapidement en œuvre les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées (A/HRC/40/54/Add.1, voir par. 81) dans ce domaine. Le Comité recommande en outre à l’État partie :

a) Élaborer des systèmes de collecte de données sur les enfants handicapés ventilés par âge, lieu de résidence, sexe et origine ethnique, y compris des informations sur le pourcentage de scolarisation et de fréquentation scolaire et veiller à ce que les enfants roms handicapés, demandeurs d’asile et réfugiés handicapés ou en situation de migration irrégulière ont un accès effectif à l’éducation ;

b) Adopter des mesures pour les parents ou tuteurs légaux aux plaintes et demander réparation en cas de refus d’enfants à l’école, sur la base de handicaps ;

c) Élaborer un cadre reconnaissant le droit des personnes handicapées à rechercher des soutiens individualisés grâce à la fourniture d’aménagements raisonnables pour répondre aux besoins éducatifs individuels des enfants handicapés, y compris des aménagements pour les examens pour les enfants handicapés, en particulier pour les enfants autistes et les enfants avec syndrome de Down ;

d) Adopter des programmes au niveau municipal et impliquant des acteurs publics et privés pour apporter un soutien aux enfants handicapés dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ;

e) Veiller à ce que l’éducation en langue des signes française soit dispensée dès les premiers stades de l’éducation et promouvoir la culture des sourds dans des environnements éducatifs inclusifs ;

f) Assurer l’apprentissage, l’enseignement et l’utilisation efficaces du braille et de la lecture facile pour les personnes aveugles et malvoyantes et les personnes ayant une déficience intellectuelle ;

g) Prendre des mesures pour éliminer les abus et les brimades à l’encontre des enfants handicapés à l’école;

h) Adopter des programmes avec des objectifs et des calendriers spécifiques afin de promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’enseignement supérieur, en veillant à ce que les jeunes handicapés puissent rechercher des soutiens individualisés grâce à la fourniture d’aménagements raisonnables dans l’enseignement supérieur, y compris pour faciliter la mobilité internationale, et accès aux langues des signes.

Il est donc urgent de mettre en place le modèle social du handicap qui construira une société et une école plus inclusive respectueuse des besoins éducatifs spécifiques et des droits de tous les enfants.

2. DES RESSOURCES EUROPÉENNES

Le mouvement en faveur des droits des personnes handicapées est mondial. De nombreux pays peuvent être des sources d’inspirations pour la France. Les questions éducatives inclusives sont également largement portées par l’Europe qui s’est dotée d’une Agence Européenne pour l’Education adaptée Inclusive1 . De nombreuses publications sont de véritables mines de ressources précieuses pour la France et pour le Ministère de l’Education Nationale: https://www.european-agency.org/Français/publications

L’Agence Européenne pour l’Education Adaptée et Inclusive est une organisation indépendante et autonome, appuyée par les pays membres des Institutions européennes (Commission et Parlement). Elle met à disposition des fiches ressources et pratiques issues de recherches internationales.

L’éducation inclusive permet d’acquérir des compétences sociales, d’apprendre à vivre avec ses pairs, à être plus fort, plus indépendant, à lutter contre les discriminations et les stéréotypes, permet d’apprendre à se débrouiller dans le monde réel et être mieux préparé pour trouver un travail plus tard. Il s’agit-là de la première étape pour devenir un membre de la société à part entière. L’éducation inclusive est bénéfique pour tous car la diversité est positive.

1European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

CINQ MESSAGES CLÉS POUR L’ÉDUCATION INCLUSIVE

https://www.european-agency.org/sites/default/files/Five_Key_Messages_for_Inclusive_Education_FR.pdf

Afin de mettre la théorie en pratique, l’Agence Européenne pour l’Education Adaptée et Inclusive promeut cinq messages clés permettant la réussite d’éducation inclusive :

1) Une éducation inclusive le plus tôt possible : l’effet positif d’une détection et d’une intervention précoces, ainsi que de mesures proactives. Tous les enfants ont le droit de recevoir l’aide requise le plus tôt possible et dès que nécessaire. Ceci implique une coordination et une coopération entre services, dirigées par l’un des services concernés. Les parties prenantes impliquées doivent établir une intercommunication réelle, être capables de comprendre les informations et de se les fournir les unes aux autres. Les parents sont des parties prenantes clés.

2) L’éducation inclusive profite à tous: les effets éducatifs et sociaux positifs de l’éducation inclusive. L’éducation inclusive vise à fournir une éducation de qualité à tous les apprenants. Afin de parvenir à une école inclusive, il faut que la communauté entière la soutienne, des décideurs aux utilisateurs finaux (les élèves et les familles). La collaboration est requise à tous les niveaux et toutes les parties prenantes ont besoin d’avoir une vision des résultats à long terme – le type de jeunes gens que l’école et la communauté vont « produire ». Des changements sont nécessaires en matière de terminologie, de comportements et de valeurs, reflétant la valeur ajoutée de la diversité et de la participation sur un pied d’égalité.

3) Des professionnels hautement qualifiés : l’importance de disposer de professionnels, et d’enseignants notamment, hautement qualifiés en général. si l’on veut que les enseignants et les autres professionnels de l’éducation soient préparés à l’inclusion, il convient d’apporter des changements dans tous les aspects de leur formation – programmes de formation, entraînement pratique quotidien, recrutement, finances, etc. Les enseignants et professionnels de l’éducation de la prochaine génération doivent être préparés à être enseignant/formateur pour tous les apprenants ; ils ne doivent pas uniquement être formés en termes de compétences mais aussi en termes de valeurs éthiques.

4) Systèmes d’aide et mécanismes de financement : le besoin de systèmes d’aide solides et de mécanismes de financement connexes. Les meilleurs indicateurs de financement ne se trouvent dans les finances, mais dans la mesure de l’efficacité et de l’accomplissement. Il est fondamental d’examiner les résultats et de les comparer aux efforts investis pour les obtenir. Cela implique de contrôler et de mesurer l’efficacité des systèmes afin de concentrer les moyens financiers sur les approches qui réussissent. Les structures incitatives doivent veiller à ce que davantage de soutien financier soit disponible quand des apprenants sont placés dans des cadres inclusifs, et à ce que l’accent soit mis sur les résultats (non uniquement scolaires).

5) Des données fiables : le rôle important joué par les données, ainsi que les avantages et les limites liés à leur utilisation. une collecte intelligente et de qualité exige une approche systémique englobant l’élève, le stage, l’enseignant et les questions de ressources. Les données relatives aux stages des apprenants sont un commencement utile et nécessaire, mais elles doivent être complétées par des données claires sur les résultats et les effets du système. Les données relatives aux résultats des apprenants – les effets de l’éducation inclusive – sont beaucoup plus difficiles à collecter et font souvent défaut dans les collectes de données nationales.

3. CHIFFRES CLÉS 2025

C’est avec ce cadre d’exigence que notre pays se doit de poursuivre son action et mettre en place de nouvelles mesures pour une éducation inclusive et de qualité pour la scolarisation de tous les enfants au sein des établissements scolaires de la République.

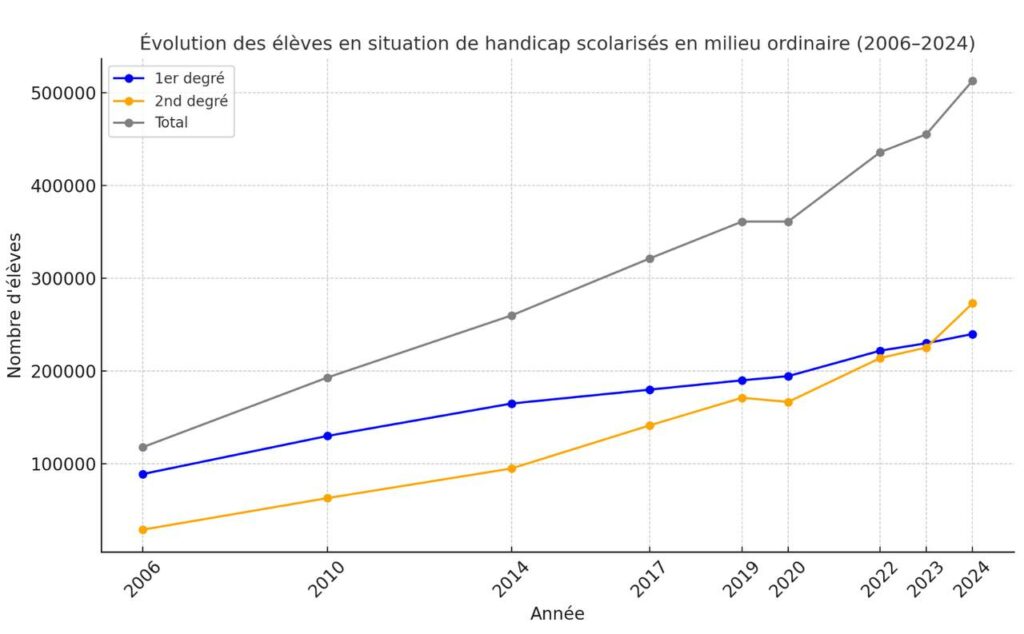

À la rentrée 2024, l’école a scolarisé 519 000 élèves en situation de handicap, soit environ 4,36% de l’ensemble des élèves de France.

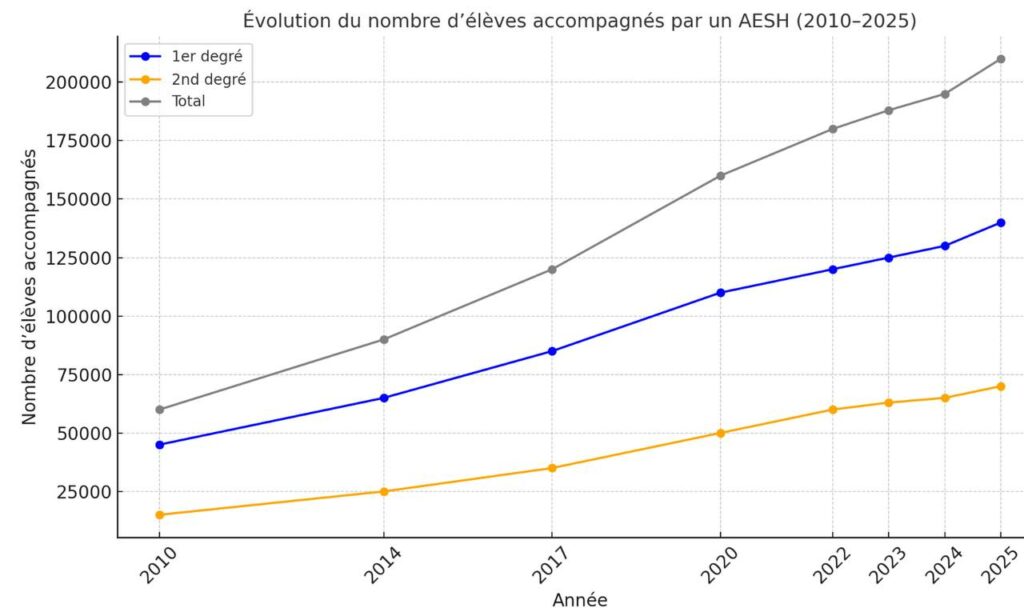

En 2024-2025, 140 000 AESH ont accompagné environ 520 000 élèves en situation de handicap, ce qui représente une moyenne de 4 à 5 élèves par AESH.

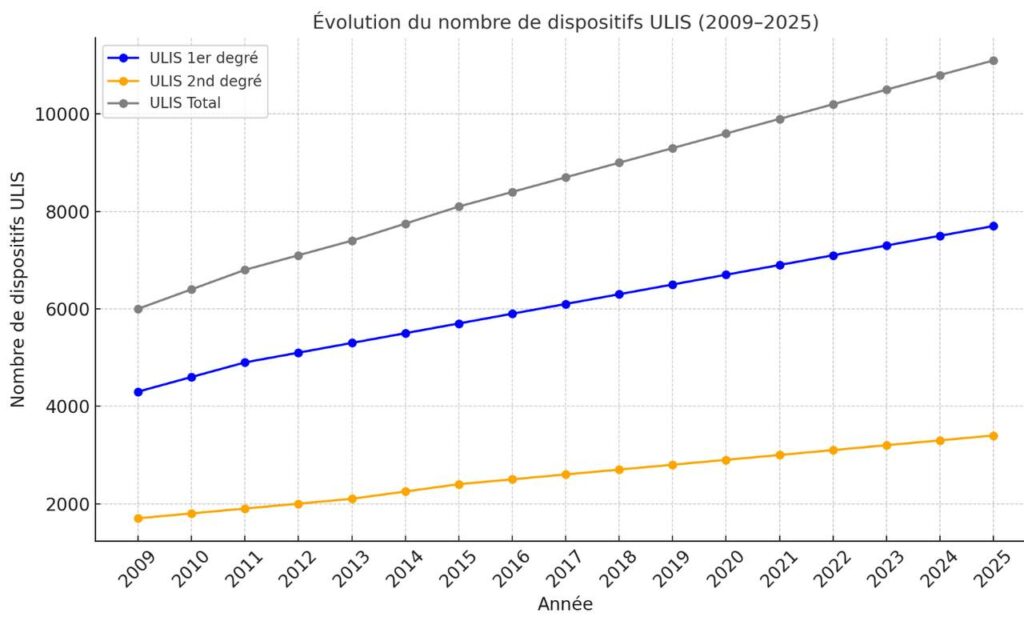

11 000 ULIS sont réparties du primaire au lycée, accueillant environ 119 000 élèves (soit près d’un quart des élèves handicapés en milieu ordinaire) mais certains territoires restent en tension avec 17 à 22% de demandes non satisfaites.

Parcours inclusif et matériel adapté : plus de 309 000 livrets de parcours inclusifs (LPI) ouverts pour adaptations et aménagements pédagogiques.

Pôle d’appui à la scolarisation (PIAL/PAS) : Les PIAL ont été déployés dans toute la France.

4 départements ont expérimenté les PAS en 2024-2025.

Financement de l’école inclusive : Le budget alloué à l’école inclusive atteint plus de 4 milliards d’euros en 2025. Cela représente une augmentation d’environ +700 millions d’euros depuis 2021et + 90 % depuis 2017. Cette enveloppe finance notamment :

– la rémunération des 140 000 AESH

– la création d’ULIS.

– les matériels adaptés

– les formations des équipes éducatives.

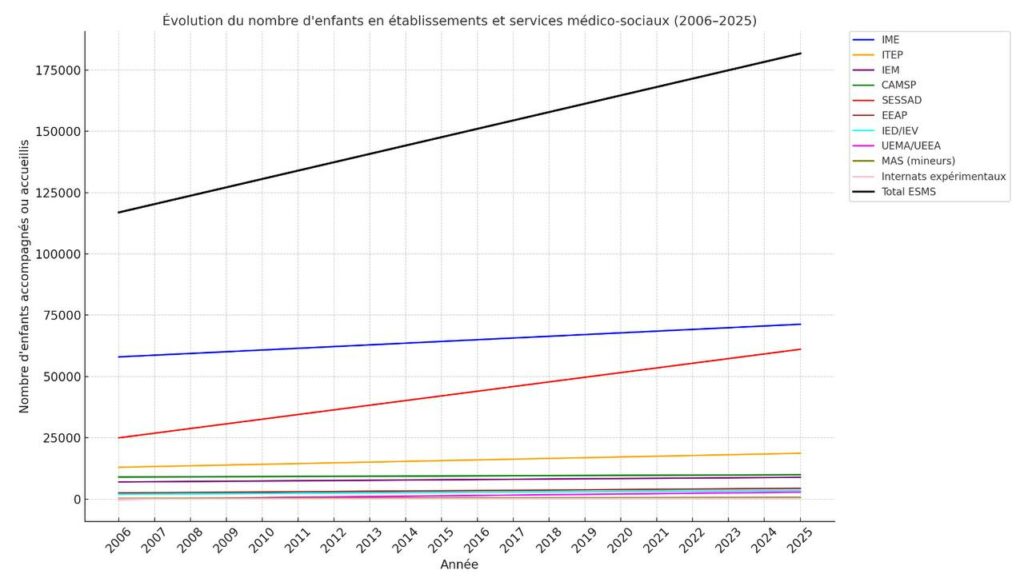

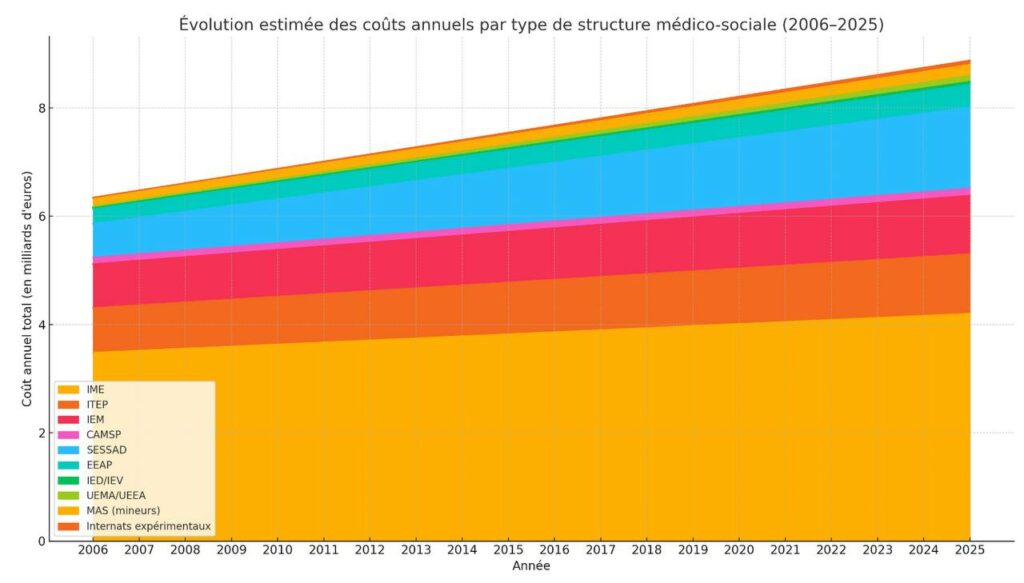

Financement des établissements spécialisés : En 2024-2025, les dépenses publiques destinées aux IME, ITEP et autres ESMS accueillant des enfants handicapés de moins de 20 ans se situent autour de 4 à 5 milliards d’euros, dont : environ 3 milliards d’euros pour les IME, environ 0,7 milliards d’euros pour les ITEP et environ 1 milliard d’euros pour les autres structures médico-sociales (IEM, CAMSP, SESSAD, EEAP, IEPD, UEMA, UEEA, MAS enfants, internats expérimentaux).

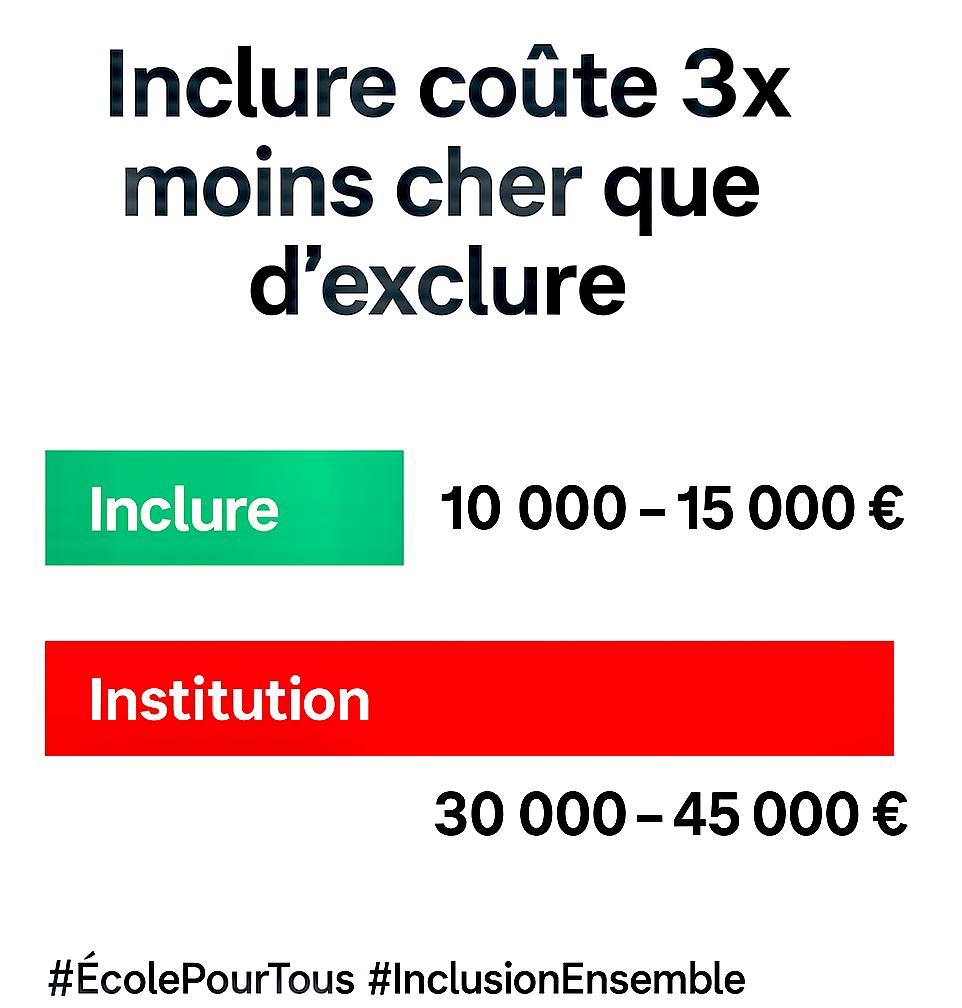

174 000 enfants/adolescents sont concernés pour un coût annuel moyen d’environ 30 000 à 45 000 euros par an.

Un élève en inclusion scolaire ordinaire avec AESH coûte à l’État environ 10 000 à 15 000 € par an (rémunération AESH + adaptation + transport…).

Un enfant en IME ou ITEP coûte 3 à 5 fois plus cher, mais dans une structure souvent non scolaire, parfois à temps plein, avec soins et hébergement partiels ou complets.

Parallèlement à ces investissements en école ordinaire, notre pays constate aussi une augmentation du nombre d’élèves accueillis en ESMS ainsi qu’une augmentation des financements de ces structures médico-sociales contrairement aux recommandations de l’ONU qui pointe du doigt cette organisation et qui préconise une désinstitutionnalisation pour être conforme aux engagements internationaux de la France.

Ces élèves doivent être inscrits dans les établissements scolaires et leur éducation doit dépendre du Ministère de l’Education Nationale et non plus du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Face à ces données, la nécessité d’une transformation structurelle est impérative afin que notre pays change de paradigme et de modèle éducatif basé sur les droits dans une ambition d’éducation inclusive.

« La société inclusive est celle qui va mettre à l’intérieur de ses frontières, de ses valeurs, de ses normes, tous ceux qui en font partie de droit. Dans une société inclusive, chacun a sa place ! » (Charles Gardou)

« Une société inclusive ne défend pas seulement le droit de vivre mais celui d’exister » (Charles Gardou)

4. PLANIFIER LA DÉSINSTITUTIONNALISATION

PROPOSITION 1 : Développer une stratégie massive pour l’école inclusive avec un pilotage politique plein et entier au sein du MEN en planifiant la montée en puissance des moyens humains et financiers.

PROPOSITION 2 : SIMPLIFICATION. Faire de l’établissement scolaire le seul guichet d’entrée pour les familles lors de l’inscription de leur enfant à l’école. Les demandes d’aménagements, d’adaptations ou d’accompagnements doivent pouvoir être gérés par les services de l’Etat entre eux. Plus besoin pour les familles de passer par la MDPH ou par le PAS.

PROPOSITION 3 : Transférer les dispositifs spécialisés médico-sociaux de scolarisation vers l’Education nationale afin de permettre de scolariser tous les enfants en situation de handicap en intégrant les rééducateurs, l’accompagnement médico-social et les professionnels libéraux au sein des établissements scolaires.

PROPOSITION 4 : Affecter un deuxième enseignant dans chaque classe des écoles primaires.

Il sera chargé d’adapter la pédagogie et la didactique de la classe et permettra le développement d’une accessibilité universelle des apprentissages.

Il ne s’agira pas là de partager la classe en deux (comme les dédoublements des CP/CE1), mais bien de garder l’effectif complet du groupe d’élèves afin d’avoir une réflexion globale sur la mise en accessibilité universelle de l’environnement scolaire et des apprentissages (didactique inclusive).

PROPOSITION 5 : Prononcer un moratoire sur toute nouvelle admission en établissement spécialisé pour les enfants de moins de 10 ans et leur garantir une éducation inclusive avec les services et accompagnements nécessaires (En lien avec les PAS).

PROPOSITION 6 : Anticiper les passages aux collèges et aux lycées en associant les services médico-sociaux transformés en services de l’Autonomie.

PROPOSITION 7 : Prévoir un plan de formation massif de tous les acteurs des services médico-sociaux (psychomotriciens, orthophoniques, éducateurs spécialisés, psychologues, professionnels de CMPP, HDJ) afin de faire de l’école inclusive un projet commun.

PROPOSITION 8 : Formation des enseignants.

– Doubler le nombre d’heures en formation initiale (50 heures) à la pédagogie et la didactique inclusive.

– Rendre obligatoire la participation des enseignants à au moins un module en formation continue chaque année.

– Proposer des formations européennes aux enjeux de l’éducation inclusive via le programme ERAMUS+.

– Former tous les formateurs et les cadres de l’Education Nationale à tous les handicaps (inspecteurs, formateurs, conseillers pédagogiques…).

– Lancer un vaste chantier de réflexion nationale sur la pédagogie et la didactique inclusives en France.

– Simplifier/fusionner les différents plans personnalisés (PPRE, PAP, PPS, PAI) et généraliser la PAOA (Programmation Adaptée des Objectifs d’Apprentissages) qui permet de définir des objectifs personnalisés pour chaque élève quel que soit, son handicap, son âge et l’écart de compétences avec sa classe d’âge.

– Déployer le LPI (Livret de Parcours Inclusif).

– Valoriser les compétences et les carrières des enseignants.

PROPOSITION 9 : AESH (Accompagnateur des Elèves en Situation de Handicap).

– Redéfinir le statut et les fonctions des AESH.

– Garantir un temps plein pour les AESH et de fait la revalorisation salariale.

– Tripler le nombre d’heures de formation des AESH (180h) (tronc commun + spécialisation).

– Créer un pool d’AESH remplaçants pour pallier les absences et arrêts maladies.

– Spécialiser les AESH en fonction du handicap de l’enfant accompagné et des besoins de formation.

– Individualiser les AESH pour chaque élève et décider de la fin des AESH mutualisés.

– Faciliter les temps de présence des AESH sur les temps périscolaires.

PROPOSITION 10 : Créer une « charte de l’éducation inclusive ».

Calquée sur la charte de la Laïcité, cette nouvelle charte spécifiera que l’éducation inclusive est un droit humain fondamental, en référence aux Droits de l’Homme et aux textes internationaux (CIDPH de l’ONU). Elle sera affichée obligatoirement dans toutes les écoles et elle mettra en avant les valeurs de la République (non-discrimination, droits des enfants et des familles…) et ses bonnes pratiques : coopération, co-éducation, participations des familles, ateliers de sensibilisation, ouvertures aux interventions para-médicales dans l’établissement scolaire…

PROPOSITION 11 : ATSEM (Agent Territorial Spécialisé de l’Ecole Maternelle).

– Engager une réflexion avec l’Association des Maires de France pour reconnaître et valoriser les missions éducatives et pédagogiques des ATSEM qui doivent être reconnus comme des professionnels de la petite enfance au même titre que les personnels des crèches.

– Les intégrer dans les effectifs du Ministère de l’Education Nationale pour un meilleur accueil des tout-petits et une meilleure organisation des écoles maternelles.

PROPOSITION 12 : Créer un Fond National pour l’Adaptation, l’Accessibilité Universelle des Locaux Scolaires et l’Adaptation des Supports et des Contenus d’Apprentissages (écoles, collèges, lycées, universités) en concertation avec les Collectivités Territoriales, pour garantir une équité sur le territoire national. Objectif : engager des travaux d’agrandissement pour que toutes les écoles puissent accueillir un service de soins dans son école dans des locaux adaptés et mettre en accessibilité rapidement l’ensemble des établissements scolaires et des universités françaises. Autant pour l’accueil, pour les apprentissages que pour l’hébergement dans les internats.

PROPOSITION 13 : ADMINISTRATION. Faire évoluer les missions des DSDEN :

– Organiser la formation continue des enseignants.

– Accompagner les enseignants dans le montage de projets (dont l’accès au programme ERASMUS+).

– Responsabiliser les DSDEN : communiquer et rendre public le nombre d’enfants de moins de 18 ans non scolarisés par département. Disponibles en Open Source, ces données devront être diffusées et pas seulement utilisées pour la gestion et le pilotage.

– Etoffer les statistiques avec des indicateurs objectifs de l’école inclusive. Critères d’accueil, établissements inclusifs, enseignants formés…

– Création d’une direction de l’école inclusive au sein du Ministère de l’Education Nationale pour le suivi des réformes. Il sera décliné dans les territoires au sein de chaque Rectorat et chaque DSDEN.

PROPOSITION 14 : POLYHANDICAP

Développer une stratégie inclusive de scolarisation sur le polyhandicap. Oubliés parmi les oubliés, les élèves polyhandicapés qui nécessitent souvent un accompagnement médical important ne bénéficient que très peu voire pas du tout d’éducation adaptée et restent enfermés derrière les murs. L’accueil des élèves polyhandicapés à l’école est le plus difficile. Agir dans cet objectif permettra de solutionner toutes les autres problématiques qui apparaîtront plus simples ensuite.

PROPOSITION 15 : AUTISME

Créer un PÔLE AUTISME DÉPARTEMENTAL au sein de chaque DSDEN (pilotage conjoint des DSDEN et des CRA) ayant notamment pour missions : les diagnostics, les évaluations fonctionnelles, le pilotage des interventions éducatives scientifiquement validées, la mise en place de formations (auprès de tous les professionnels publics et privés), la guidance parentale et la diffusion d’outils dans l’espace public. La participation de CANOPE à ces Pôles autisme départementaux serait également pertinente pour l’édition des ressources éducatives et pédagogiques inclusives. Ne pas inclure les prestataires de service ni le médico-social dans ce pilotage. Le MEN doit garder la main.

Le pôle autisme départemental sera un service éducatif qui accompagnera les élèves autistes tout en considérant leurs intérêts cognitifs. Il sera apte à mettre en place une éducation structurée et/ou des méthodes comportementales. Il est indispensable d’offrir ce choix de service public pour les élèves autistes dans les écoles publiques sans que les parents ne payent d’intervenants extérieurs. En effet, au-delà du diagnostic précoce dont il est urgent de poursuivre l’action, chaque famille et tous les professionnels autour de l’enfant autiste doivent pouvoir bénéficier de son évaluation fonctionnelle le plus tôt possible par des professionnels formés aux outils scientifiquement validés. L’évaluation fonctionnelle permet de connaître précisément l’impact de l’autisme dans la vie de la personne et d’établir un programme d’interventions individualisées, conformes aux recommandations de bonnes pratiques.

– Transformer les enseignants ressources TSA en conseiller pédagogique TSA. La supervision des équipes de la DSDEN sera assurée par le CRA (Centre de Ressources Autisme).

– Muscler progressivement les équipes du Pôle autisme départemental en recrutant des personnels formés aux bonnes pratiques qui interviendront au sein de l’école, sur les temps extra-scolaires et dans les familles (interventions à domicile et guidance parentale).

– Produire un bilan fonctionnel complet pour chaque enfant autiste.

PROPOSITION 16 : SURDITÉ

– Proposer un parcours scolaire bilingue LSF complet au sein de chaque département (école primaire, collège, lycée). Le regroupement d’enfants sourds signeurs est une nécessité au sein d’écoles ordinaires.

– Proposer l’apprentissage de la LSF aux écoles primaires volontaires.

– Inscrire la LSF dans les programmes du MEN comme une langue vivante au même titre que les langues étrangères.

– Permettre aux étudiants sourds de choisir la filière de leur choix en accompagnant les choix d’orientation et la mise accessibilité de la filière choisie.

– Considérer la spécificité des apprentissages en LSF pour les élèves Sourds.

– Financer l’interprétation en LSF pour les élèves, les étudiants, les demandeurs d’emplois et les salariés sourds et malentendants. A ce jour, il n’existe pas d’aides financières pour payer les frais d’interprétations en langue des signes au sein de l’école (primaire, secondaire et supérieure) et au sein des centres de formations.

UN PARCOURS PROFESSIONNEL ASSURÉ

PROPOSITION 17 : Assurer à chaque jeune un parcours universitaire choisi avec un Pass (Pass Droits ou Pass Aménagements dans l’Enseignement Supérieur) permettant au jeune de bénéficier d’un ensemble de droits lui permettant d’accéder facilement à des moyens adaptés et individualisés.

PROPOSITION 18 : Soutenir la formation et l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap en s’appuyant sur le service public de l’emploi : renforcer la synergie du service public de l’emploi avec les lycées professionnels, les écoles, universités, service civique et les dispositifs médico-sociaux (emploi accompagné).

PROPOSITION 19 : Soutenir l’accès au travail et l’emploi des personnes en situation de handicap quel que soit le lieu d’activités (en milieu ordinaire ou en milieu adapté) en leur assurant un revenu stable.

PROPOSITION 20 : Mettre en place un Pass (Pass Aménagement au TravailouPass Accessibilité au Travail (moins stigmatisant que la RQTH) permettant à chaque salarié de bénéficier des aménagements nécessaires sans délai, de travailler de manière autonome et de bénéficier d’un coach professionnel.

PROPOSITION 21 : Accentuer le nombre de personnes en situation de handicap en emploi dans la fonction publique.

PROPOSITION 22 : Ouvrir l’emploi accompagné à toutes les personnes en situation de handicap, sans autres conditions et en faire un dispositif qui ne soit pas médico-social.

5. UNE FEUILLE DE ROUTE SUR 10 ANS

La France s’est engagée, par la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), à garantir un système éducatif inclusif pour tous les enfants, y compris les plus lourdement handicapés.

L’école inclusive est un impératif :

– de justice sociale,

– de respect des droits fondamentaux,

– et de cohérence économique.

La désinstitutionnalisation progressive des élèves handicapés est donc une nécessité éthique, stratégique et budgétaire.

OBJECTIF

=> Désinstitutionnalisation en 10 ans

Année 1 (2025–2026) : Lancement stratégique et mesures fondatrices

– Adopter une stratégie nationale de désinstitutionnalisation pilotée par le ministère de l’Éducation nationale.

– Créer une direction nationale de l’École inclusive au sein du MEN, avec déclinaisons en rectorats et DSDEN.

– Élaborer une Charte de l’Éducation inclusive (inspirée de la charte de la laïcité) affirmant le droit de tous les enfants à une scolarisation dans l’école ordinaire.

– Mettre en place un moratoire sur toute nouvelle admission en IME/ITEP pour les enfants de moins de 10 ans.

– Désigner l’école comme unique guichet d’entrée pour les familles : les démarches doivent être traitées par l’Éducation nationale (PAS) sans passer obligatoirement par la MDPH.

– Lancer un audit du système existant (nombre d’élèves en ESMS, profils, freins à l’inclusion, accès aux AESH, etc.).

Année 2 (2026–2027) : Transfert des moyens et montée en compétences

– Transférer progressivement les dispositifs médico-sociaux de scolarisation (ULIS, UEMA, professionnels spécialisés…) vers les écoles ordinaires.

– Généraliser les Pôles d’appui à la scolarité (PAS) dans chaque DSDEN.

– Former massivement les professionnels du médico-social et du scolaire à la pédagogie inclusive (psychomotriciens, éducateurs, orthophonistes, enseignants, inspecteurs…).

– Commencer la revalorisation du statut des AESH : temps plein garanti, hausses salariales, spécialisation, reconnaissance institutionnelle.

– Réflexion nationale avec les maires de France sur la place et le rôle des ATSEM, pour les reconnaître comme professionnels de la petite enfance inclusifs.

Année 3 (2027–2028) : Structuration du terrain scolaire inclusif

– Créer un second poste d’enseignant dans chaque classe du 1er degré, pour développer une co-intervention pédagogique et une accessibilité universelle.

– Commencer l’extension des services d’accompagnement aux collèges et lycées : transformation des IME/ITEP en plateformes ressources mobiles.

– Créer un Fonds national pour l’adaptation des locaux scolaires (accessibilité, agrandissement, équipements spécifiques).

– Déployer des pôles autisme départementaux dans chaque DSDEN (pilotage MEN + CRA), avec mission éducative et non médico-sociale.

– Élaborer une stratégie spécifique pour le polyhandicap : prioriser l’accès à l’école ordinaire avec soins et accompagnements intégrés.

Année 4 (2028–2029) : Consolidation des pratiques et de la formation

– Doubler les heures consacrées à l’inclusion dans la formation initiale des enseignants (min. 50h).

– Rendre obligatoire un module annuel de formation continue sur l’inclusion pour tous les personnels.

– Déployer le Livret de Parcours Inclusif (LPI) dans toutes les écoles, collèges et lycées.

– Fusionner les projets personnalisés (PPS, PPRE, PAP…) dans un document unique : le PAOA.

– Professionnaliser les AESH : triplement des heures de formation (180h), spécialisation par profil de handicap, titularisation progressive.

Année 5 (2029–2030) : Accessibilité culturelle et linguistique

– Créer un parcours bilingue LSF (Langue des signes française) dans chaque département.

– Inscrire la LSF dans les programmes de l’Éducation nationale comme une langue vivante à part entière.

– Financer l’interprétation en LSF pour les élèves sourds à l’école et à l’université.

– Adapter les programmes scolaires et les examens aux élèves présentant des handicaps sensoriels et cognitifs.

Année 6 (2030–2031) : Transition vers l’insertion sociale et professionnelle

– Renforcer le lien entre école inclusive et service public de l’emploi (missions locales, Pôle emploi, CFA…).

– Mettre en place un Pass Parcours Sup ou Pass Droits pour garantir un accès individualisé à l’enseignement supérieur aux jeunes en situation de handicap.

– Développer les Pass accompagnement vers l’emploi (coaching professionnel, accompagnement vers l’autonomie).

Année 7 (2031–2032) : Évaluation, publication et correctifs

– Réaliser une évaluation indépendante nationale (Cour des comptes, ONISEP, associations) sur la mise en œuvre de la désinstitutionnalisation.

– Publier un rapport adressé à l’ONU (comité CDPH) sur l’état d’avancement de l’article 24.

– Adapter les mesures et corriger les inégalités territoriales restantes.

Années 8 à 10 (2032–2035) : Achèvement de la désinstitutionnalisation

– Fermeture progressive des structures médico-sociales à visée scolaire permanente (IME, ITEP).

– Transformation complète des IME/ITEP en plateformes de soutien mobile pour les établissements scolaires.

– Transfert définitif des budgets assurance maladie (ESMS) vers l’Éducation nationale pour l’inclusion.

– Inclusion garantie de tous les enfants jusqu’à 16 ans en milieu ordinaire, quel que soit leur handicap.

– Développement d’un suivi post-scolaire vers l’insertion pro et la vie adulte inclusive.

Résultats attendus en 2035 :

– 100 % des enfants en situation de handicap scolarisés dans des établissements ordinaires.

– Aucun enfant de moins de 16 ans placé dans une structure spécialisée à visée scolaire.

– Transversalité école–santé–social pleinement opérationnelle.

– Plein respect des recommandations de l’ONU et de la CDPH.

6. FINANCEMENT DE LA DÉSINSTITUTIONNALISATION

Le plan proposé prévoit une désinstitutionnalisation sur 10 ans, avec un budget moyen estimé à 5 milliards d’euros par an, soit 50 milliards au total. Cette transformation repose sur un redéploiement progressif des ressources existantes, sans création de charge nette nouvelle pour l’État.

SOURCES DE FINANCEMENTS MOBILISABLES

1. Redéploiement des budgets médico-sociaux (ESMS)

Transfert progressif des crédits des IME, ITEP et SESSAD (environ 5 Mds €/an aujourd’hui) vers l’Éducation nationale pour l’inclusion scolaire.

En 2025, environ 4,7 à 5 milliards d’euros/an sont alloués à la prise en charge des enfants handicapés dans des établissements spécialisés (IME, ITEP, SESSAD…). Une part significative de ces crédits peut être progressivement transférée vers le ministère de l’Éducation nationale pour financer :

– l’accompagnement humain,

– l’accessibilité scolaire,

– les personnels spécialisés intégrés à l’école (éducateurs, soignants, etc.).

Gain attendu : jusqu’à 2,5 à 3 Mds €/an à moyen terme.

2. Réallocation interne du budget de l’Éducation nationale

Création de postes inclusifs (enseignants co-intervenants, coordonnateurs PAS…) à partir de ressources internes et de redéploiement d’effectifs vacants.

Le budget de l’Éducation nationale dépasse 63 milliards d’euros par an. La création de postes à mission inclusive (co-intervenants, AESH professionnels, coordinateurs PAS) peut se faire par :

– remplacement de certains dispositifs inefficaces,

– reconversion de postes vacants,

– meilleure allocation territoriale.

Potentiel interne : 500 à 700 M€/an.

3. Réaffectation partielle du budget de la CNSA

Les fonds destinés à l’autonomie (43 Mds € en 2025) peuvent partiellement financer l’accompagnement à l’école inclusive.

– La CNSA finance l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (budget total 2025 : 43,3 Mds €).

– Une partie des crédits « Enfance handicapée » (≈10 % du total) peut être fléchée vers la scolarisation inclusive.

Jusqu’à 1 milliard €/an mobilisable sans créer de nouvelle charge.

4. Fonds européens structurels et sociaux (FSE+, FEDER, ESF)

Soutien européen aux réformes d’inclusion, à l’éducation accessible et à la désinstitutionnalisation.

– Ces fonds soutiennent les réformes structurelles, l’éducation inclusive, l’insertion pro, la lutte contre les discriminations.

– Déjà utilisés par d’autres États pour financer la désinstitutionnalisation (Italie, Suède, Roumanie…).

Potentiel : 200 à 400 M€/an via appels à projets régionaux.

5. Plan France 2030 et PIA (Programme d’investissement d’avenir)

Pour soutenir l’innovation pédagogique, le développement du numérique éducatif, les expérimentations locales d’inclusion.

Utilisables pour :

– équipements numériques (PAOA, LPI),

– transformation des métiers (AESH, enseignants),

– expérimentations (pôles autisme, internats inclusifs…).

Potentiel mobilisable : 100 à 300 M€/an.

6. Co-financement des collectivités territoriales :

Les communes, les départements et les régions peuvent :

– cofinancer les travaux d’accessibilité,

– soutenir les services périscolaires inclusifs,

– intégrer des dispositifs éducatifs renforcés.

– soutenir l’emploi local (ATSEM, agents périscolaires…).

Apport complémentaire : 300 à 500 M€/an.

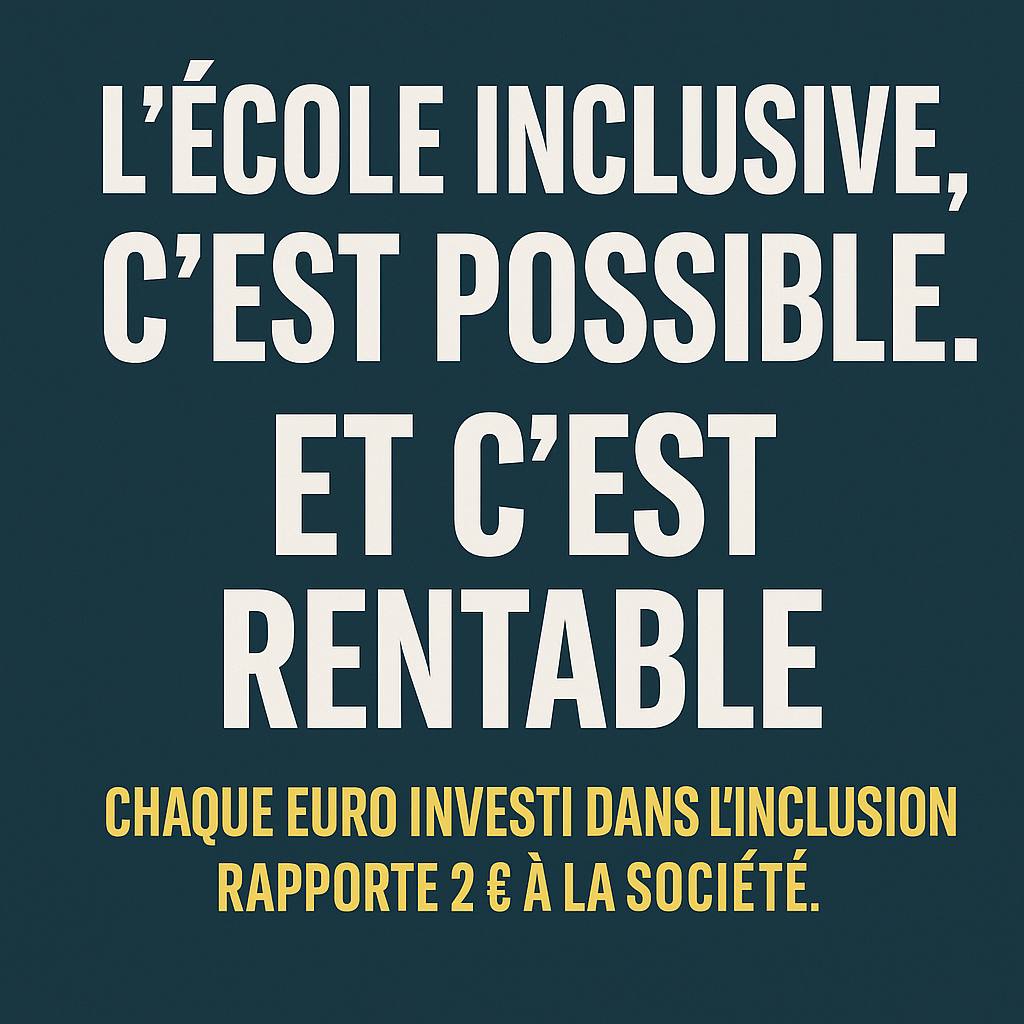

7. Effet de retour économique

L’investissement dans l’inclusion produit moins de ruptures de parcours, plus d’insertion professionnelle, moins de dépenses sociales à long terme.

– Moins de ruptures de parcours = moins de placements coûteux.

– Insertion pro = gain en cotisations sociales et en consommation.

– Moins de burn-out familial = économie sur l’aidance et la protection sociale.

Effet levier évalué par l’OCDE :

1 € investi dans l’inclusion = 1,5 à 2 € de gain social sur 10 ans.

8. Fiscalité ciblée (levier de dernier recours)

– Réaffectation d’une fraction de la TVA sociale.

– Taxation exceptionnelle sur les grands groupes publics bénéficiaires (marché de la dépendance, mutuelles, contrats dépendance, etc.).

– Sans impacter les ménages.

Option politiquement sensible, mais légitime si l’État choisit l’inclusion comme priorité nationale.

Conclusion : Oui, c’est finançable

Le financement de la désinstitutionnalisation n’est pas une dépense supplémentaire, mais un réinvestissement stratégique des ressources publiques déjà mobilisées.

Il s’agit de :

– sortir d’une logique médico-sociale cloisonnée,

– faire de l’école inclusive un droit effectif,

– honorer les engagements internationaux de la France.

Ce plan est :

– budgétairement soutenable,

– socialement juste,

– politiquement courageux,

– et historiquement nécessaire.

La désinstitutionnalisation n’exige pas de “créer de l’argent”, mais :

– de le déplacer intelligemment,

– de changer les logiques d’investissement public,

– et de respecter les engagements internationaux de la France.

———————————————————————–

Télécharger le document complet en version .PDF ci-dessous:

———————————————————————–

GUIDELINES DE L’ONU À DESTINATION DES ÉTATS

En 2022, l’ONU a édité des guidelines sur la désinstitutionnalisation afin de fournir aux États une feuille de route pour fermer progressivement les institutions et développer des services de soutien dans la communauté. Leur objectif est d’aider les gouvernements à respecter les droits des personnes handicapées, à garantir leur liberté de choix, leur inclusion sociale et l’accès à une vie autonome, en réorientant les politiques et budgets vers des solutions non ségrégatives.

Télécharger les guidelines de l’ONU sur la désinstitutionnalisation en version .PDF ci-dessous: